教育の特長

Inspire 教育のもと、「人としての基礎・基本を大切にしながら、社会の中で輝く子ども、未来に向かって挑戦する子どもを育てる」をコンセプトに、一人ひとりの学力向上はもちろん、自発的な探究心や向上心、正しい判断力と行動力、国際的視野や社会貢献への自覚と態度の育成を目指しています。

優しさを育むキリストの教え

![]()

カトリックの精神に基づく宗教教育は大阪信愛学院の教育の根幹です。朝礼・終礼時のお祈り、週に1時間の「宗教の時間」やさまざまな宗教行事、継続的な献金や奉仕活動を通じて、一人一人が神様から愛されている存在であることに気づき、命と向き合い生きる力を身につけていきます。互いに信じ愛し許し受け入れる心と、進んで善行に励む行動力を育てます。

学校行事

マリア様をたたえる集い(5月) / 追悼式(11月) /

クリスマスミサ(12月) / 卒業感謝ミサ、錬成会[6年](3月) /

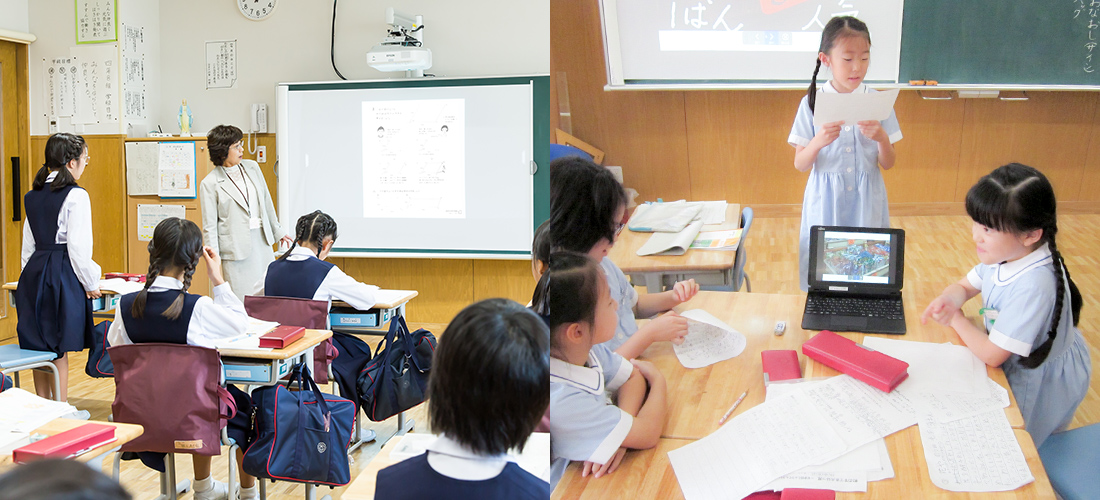

主体的・対話的な

学習スタイル

![]()

「主体的に学ぶ」をテーマとした授業で、学びの基礎・基本を身につけていきます。

多様な学び

子どもたちが自発的に学びの姿勢を獲得していけるよう、学力を定着させるモジュール学習、挑戦と励みになる学期末のアタックテスト、始業前の朝読書、漢字検定・英語検定へのチャレンジなど、さまざまな学習指導を取り入れています。従来型の受け身授業ではなく、児童主体の取り組みを通じて自発的に考える力を育てるアクティブラーニング(探究型学習)をさまざまな教科に取り入れ、めあてにそって自分の意見や考えを持ちみんなで分かち合いながら思考を深めていくという、対話やプレゼンテーションを重視した教育を展開しています。

-

モジュール学習

音声言語教材を使った音読や学習アプリを活用した個別最適学習で、伝え合う能力を伸ばし学力をしっかり定着させます。

-

アタックテスト

学期末に振り返りの確認テストを行い、学んだ内容を定着させ、自身へと導きます。

-

朝読書

始業前の10分間、各自が選んだ本と向き合います。自分の力に応じて読むことで、一人ひとりに合った学びの場となります。

-

漢字検定・英語検定

全学年が学年末に漢字検定を受験します。高学年は英語検定にもチャレンジすることができます。

個々の習熟度に応じた学習指導

学習の土台は国語と算数。「読み」「書き」の徹底指導や個別指導で、「できた!」「わかった!」の達成感を導き、自ら考える姿勢を育みます。

-

土曜講座(4~6年生希望者)

4・5年生は年間12回、6年生は年間9回、希望者対象に「国語の長文読解」と「算数の特別講座学習」に取り組む土曜講座を開設しています。少人数制・複数教員による指導で苦手を克服し応用力を養います。中学入試問題にもチャレンジしています。

-

パワーアップタイム(4~6年生)

毎週月曜日の午後に、少人数制・複数教員による指導のもと、国語と算数を学びます。算数は副教材の問題集を使って演習問題に取り組み、国語は論理的に文章を読み解く学習を基礎・習熟・応用と段階を踏みながら学習しています。

グローバル教育&英語教育

![]()

国際社会に貢献できる人を育てるという考え方のもと、大阪信愛学院小学校では約70年前から授業として英語教育に取り組んできました。各学年で成長に応じた課題を設定し、ネイティヴスピーカーとの対話やグループワーク、オーストラリアの姉妹校との交流を通じて、楽しみながら無理なく英語を習得し、国際的コミュニケーション能力を育んでいきます。

授業形態と学習のねらい

| 1.Team Teaching ティーム・ティーチングネイティヴ教員と日本人教員によるティーム・ティーチング |

2.Conversation Class ハーフ・クラス英会話ネイティヴ教員による英会話・フォニックス(読み・発音)指導 |

3.Comprehension Check 英語定着度チェック 20分程度の様々な学習活動を通して英語表現の定着度チェックします。 |

4.Reading & Grammer 文法と読解の授業(4・5・6年生)日本人教員によるリーディング・ライティング指導 |

|---|---|---|---|

| ネイティヴ教員と日本人教員によるティーム・ティーチング | ネイティヴ教員による英会話・フォニックス(読み・発音)指導 | 20分程度の様々な学習活動を通して英語表現の定着度チェックします。 | (4・5・6年生)日本人教員によるリーディング・ライティング指導 |

各授業における学習のねらい

1.ティーム・ティーチング

ネイティヴ教員と日本人教員によるティーム・ティーチングの授業で、語彙や会話表現の学習をします。ペアワークやグループワークを通して子ども同士が学び合い、コミュニケーションの態度を育成します。

2.ハーフ・クラス英会話

ネイティヴ教員による会話とフォニックス(読み・発音)指導の授業で、聞くこと・話すことに集中して学習します。クラスを少人数にすることで教員の指導が行きとどき、より対話的でコミュニカティヴな学習環境で英語を学ぶことができます。

3.英語定着度チェック

聞く力、話す力、読む力、書く力の各4技能それぞれ個別に焦点をあて、英語の定着度を確認します。子ども達の学習の段階、理解の深度を把握することで、よりよい授業展開を目指します。また、定着度の確認を通して、子ども自身が“英語でできたこと”を意識する機会にもなり、モチベーションの強化につながります。

4.文法と読解の授業

4年生以上は、上記の1と2に加えて日本人教員による、基本的な文法事項の理解や、英文の読解や組み立て(リーディング・ライティング)を目指す授業を受けます。低学年の間に培った音声的な知識を文字指導につなげ、中学校での英語学習へのスムーズな移行を目指します。

その他の取り組み

-

学習発表会での英語劇

(3年生)「英語」で表現することの楽しさを知ること。舞台の上で表現する事で教室の中とは違う達成感を得ることができます。

-

オーストラリア姉妹校との交流

メルボルンにあるラザホール校の生徒との交流やホームステイの受け入れを行っています。同じ年齢の子どもたちとのコミュニケーションにより英語の学習意欲が高まります。

-

イングリッシュ・キャンプ

(6年生)外国人スタッフと一緒に外国の郷土料理を作り、さまざまなワークショップを通じて異文化理解を深めます。最終日の3日目には外国人観光客に英語でインタビューするなどの国際交流を体験します。

-

英語暗唱大会

(4~6年生)4~6年生が課題文の暗唱に取り組みます。年々、児童のレベルが上がっています。

-

外部英語検定試験へのチャレンジ

個人の力試しとして、校内で開催される下記の検定試験を受験することができます。

・TOEFL Primary/Junior(全学年希望者)

・英語検定(4〜6年生希望者)

・GTEC Junior(6年生全員受験)

信愛グローバルコモンズ

また、2019年からは学内にネイティブ教員と英語科教員が常駐する「信愛グローバルコモンズ」を設け、能力開発につながる各種プログラムを実施しています。信愛に通う園児から大学生までが自由に使える機関で、小学校では放課後学習の場として多く利用しています。

ICT活用教育

![]()

「知りたい」「学びたい」「表現したい」をかなえる設備環境

小学校の校舎は無線 LAN を完備。児童たちは学校の校舎の中のどの場所にいてもネットワークにつながったタブレットやPC機器を利用できます。英語PC教室にあるパソコンは各教室でも持ち運んで使用可能です。授業によってパソコンを使い、ポスターや新聞をつくったり、タブレットを使って調べたり、発表したりと目的によって様々な機器を使い分けていくスキルの基礎を学ぶことができます。体育や音楽では自分の動画から「客観的に観る」こと、国語では文字とアニメーションを組み合わせた表現など、英語や社会では他県や他国で働いている方とオンラインで交流を持つなど。これまでよりさらに広がる児童たちの学びをかなえる環境を構築しています。

情報社会に通用する教育

(デジタル・シティズンシップ教育)

![]()

約20年にわたる情報教育の実績

大阪信愛学院小学校では約20年前から定期的な授業として情報教育(プログラミング)に取り組んできました。各学年で成長に応じた課題を設定しています。低学年からパソコンの基本操作やリテラシー能力を育てICTを扱うための基礎力を高め、SNSやインターネットを活用する方法、自分の考えを表現する方法と考え方、センサーやコンピュータなど生活の中のデジタル技術について理解し、実践していきます。また、キャリア教育の一環として、IT企業とのオンライン交流、企業とのコラボ授業など学外へと視野を広げるカリキュラムを実践しています。

信愛のプログラミング教育とは

信愛のプログラミング教育で大切にしていることは「思考方法」・「表現方法」と「生活への実感」です。現在、日常生活の中にある多くのものがプログラミングされたコンピュータによって成り立っています。生活の中に様々なコンピュータがあるということを実感することで「自分の力でもっといいものができないか」と考え、「思考」を始めます。3年生からのプログラミングの授業では、この思考方法を「マインドマップ」や「フローチャート」などのシンキングツールで培い、成果をタブレットやPCで表現します。4年生ではロボットを使い、生活に身近な「光」「音」「モーター」「センサー」について学び、5年生・6年生でこれらを組み合わせたシステムを課題ごとに作成し発表します。

信愛独自のカリキュラム

-

1年生

コンピュータ機器の名前を覚え、自分の名前のローマ字入力やマウス操作をします。タブレットで自己紹介ポスターを作成するなど自分のイメージが実現できることを学びます。また、コンピュータが生活の身近にあることも学んでいきます。

-

2年生

名前以外のローマ字入力を行い、様々な新聞を作成します。また、コンピュータの中のうごきについて学習し、コンピュータがどう動いているかを図にまとめます。

-

3年生

プログラミングの基礎を学びます。ブロックプログラミングを使って、プログラムの3要素を学び、算数の図形やゲームなどのプログラミングを行います。また、インターネットの適切な使い方についての学習を始めます。

-

4年生

ロボットプログラミング、超音波や光のセンサー、「光」や「音」を使った表現にも取り組みます。音楽で習った歌をロボットにプログラミングしたり、ロボットと一緒に演奏したりと「表現」にも力を入れていきます。デジタルでのコミュニケーションやインターネットの仕組み、個人情報の扱いなどにも触れていきます。

-

5年生

4年生までに勉強したモーターやセンサーなどを用いたプログラミングについて取り組みます。センサーで動くおもちゃやオルゴールなど、実際の「制作」を通して、プログラミングされたモノを作る体験をします。また、デジタルシティズンシップの育成を念頭に、様々な権利など、これからの社会に必要とされるスキルを高めます。

-

6年生

6年間の集大成として自分で考えたプログラム作品を作ります。様々な企業からの課題や学校生活の問題などを分析し、解決する方法をシンキングシートでまとめ、プログラミング・動画・画像・テキストなど様々なツールで発表します。また、企業との交流などを通して自分のキャリアについての考えを深めたりや将来に向けての思いを培っていきます。

体験からの学びを重視

![]()

3つのけん「謙」「健」「賢」

健やかな心身を育むには、たくさんのことを見て感じる体験がとても重要です。普段の授業での体験学習やさまざまな学校行事を通して、健康への関心を深め、感じ取る心とふれあう心を大切に育てます。

-

宿泊を伴う体験学習

(3年生~)3年生・4年生で自然体験活動(滋賀・琵琶湖)、5年生で平和学習活動(広島)を行います。学年ごとに自立心や友だちと協力しながら行動する力を身につけます。

-

修学旅行

(6年生)小学校生活の集大成として、「自然・歴史・集団に学ぶ」をテーマに修学旅行を行っています。

-

信愛学院大学の看護学部との連携

「命の授業」小学校5年生が大学に行き、人の誕生から自分の命の成長を振り返る。 胎児の人形に触れながら、自分の成長と両親の愛情に思いを寄せる授業。

-

外部講師を招いた授業

外部の専門家に学校の先生とは違う視点で講演いただくことで、より深い学びを得ることができます。各学年で外部講師を招いた授業を行っています。

例:熱中症講座・薬物乱用防止教室・交通安全教室・非行防止教室・キャリア教育学習・関西電気保安協会出張授業・能楽体験など -

校外学習(遠足・社会見学)

校外で学ぶ機会を多く設定し、本物に触れる体験を通して生活と自分を結びつける学習です。

例:いもほり・みかん狩り・防災センター・工場見学・観劇・学校の周辺探索など -

多様な成功体験

様々なコンクール(読書感想画・読書感想文・絵画・硬筆など)に応募し、校外の大会などにも出場し成功体験を得ることができる機会があります。

学年をこえた交流による学び

![]()

1年を通じ、学年をこえた交流の機会がたくさんあります。 1つ1つの交流の中で信愛小学校が受け継いできた相手を信じ愛する心を児童自らそだてていきます。

1年生~6年生の交流

| 1学期春の遠足、6年生からしおりのプレゼント、旗作り、体力測定 | 2学期たてわり遊ぼう会、クリスマスの貯金場箱づくり、おおなわとび | 3学期奉仕活動、6年生を送る会 |

|---|---|---|

| 春の遠足、6年生からしおりのプレゼント、旗作り、体力測定 | たてわり遊ぼう会、クリスマスの貯金箱づくり | 奉仕活動、6年生を送る会 |

1年生~3年生の交流

| 1学期1年生の歓迎会、学校探検、夏のあそび | 2学期自作おもちゃランド、みんなで遊ぼう、ミニ音楽会 | 3学期冬の遊び、3年生を送る会 |

|---|---|---|

| 1年生の歓迎会、学校探検、夏のあそび | 自作おもちゃランド、みんなで遊ぼう、ミニ音楽会 | 冬の遊び、3年生を送る会 |